アート思考キュレーター・若宮和男さんが聞きたい、「日本社会の変化を促す、アートシンキングの可能性」

アート思考キュレーター・若宮和男さんが、

美術教師・末永幸歩さんに聞く、「教育におけるアート思考の可能性」

自著『ハウ・トゥ アート・シンキング』に綴られたアート思考の考え方をビジネスのシーンはもとより、教育や地域の現場にも広めていくことをテーマに、カンバセーションズでインタビューを続けている若宮和男さん。そんな若宮さんが今回インタビュー相手に指名したのは、自らが中高生に対して行ってきた美術の授業を再現した書籍『13歳からのアート思考』を今年2月に上梓し、各方面で大きな反響を巻き起こしている美術教師の末永幸歩さんです。知識や技術に偏重した従来型の美術教育とは一線を画し、「ものの見方を広げる」ことに力点を置いたユニークな授業を行っている末永さんにさまざまな質問を投げかけながら、教育の現場におけるアート思考の可能性について考えていきます。

アート思考をビジネスの現場に持ち込むということに取り組む中で、学校教育によって刷り込まれた思考からなかなか抜け出せないビジネスパーソンを多く見てきました。そういう意味でも教育には以前から興味を持っていたのですが、知識や技術の暗記・習得が主流となっている現在の学校教育とは異なる末永さんの授業がもっと広がっていくといいなと強く思っています。今日はその辺の話を色々ディスカッションしたいのですが、まずは末永さんが教育の世界に入り、独自の授業スタイルを確立されるまでの経緯を聞かせてください。

末永:私自身、武蔵野美術大学在学中は絵を描いていたのですが、それとは別に教師になりたいという夢を子どもの頃から持っていて、大学卒業後、都内の中学校で常勤教師として働くようになりました。ただ、当時から自分が学生の頃に感じてきた美術の魅力を活かした授業をつくりたいという思いは持っていたものの、日々の業務に追われ、なかなか実現できずにいました。その後、一度常勤教師を辞め、東京学芸大学の修士課程で美術教育の研究をするようになり、その間も非常勤教員の仕事を続けていたのですが、その頃に確立されたのが現在の授業スタイルだったんです。

常勤から非常勤に変わったことで吹っ切れたようなところがあったのですか?

末永:常勤を辞めたことで、精神的にも時間的にも余白ができたことは大きかったかもしれません。常勤の教員にも美術や数学など専門分野はありますが、それ以外の学校運営にも携わる必要があり、学校行事や部活などに時間や精神が削がれ、じっくり授業がつくれない状況にありました。一方で非常勤の教員は、決められた時間内で自分の技術を使って授業をすることに専念でき、その中で少しずつ自分ならではの要素を授業に入れていけるようになりました。

アート思考的に言うと、より自分らしさが出せる状況になったと言えそうですね。

末永:そうですね。私は以前から、学生時代に自分が感じてきたような、アートを通じて思考やものの見方が広がっていく感覚というものが、これまでの美術の授業では伝えられていないのではないかという疑問を持っていました。既存の美術の授業は技法に偏ったものがほとんどで、それはむしろものの見方を狭めてしまうとさえ感じていました。例えば、私は美大受験のための予備校でデッサンを練習したのですが、当時の自分は、遠近法や明暗法など先人が生み出した技法やものの見方を一生懸命をインストールしようとしていました。本来デッサンというのは対象をよく見ることが大切なのですが、こうした技法を駆使して描けるようになるほど、逆に対象を自分の目で見なくなってしまうところがあるんです。既存のものの見方を通してしか、対象を見られなくなってしまうとか。これは美術以外の世界にも言えることで、ひとつの技法や考え方を絶対的なものとして受け入れると見方が狭まってしまうと思うんです。そうした問題意識から授業をつくったり、その内容を本にまとめていく中で、これがいわゆるアート思考だったんだということが後からわかった感じです(笑)。

自分の疑問や違和感が先にあり、それを突き詰めていった結果独自の授業スタイルが生まれたというプロセス自体がまさにアート思考を体現するものですし、非常に共感できます。そんな末永さんの授業を受けた生徒たちにはどんな変化がありましたか?

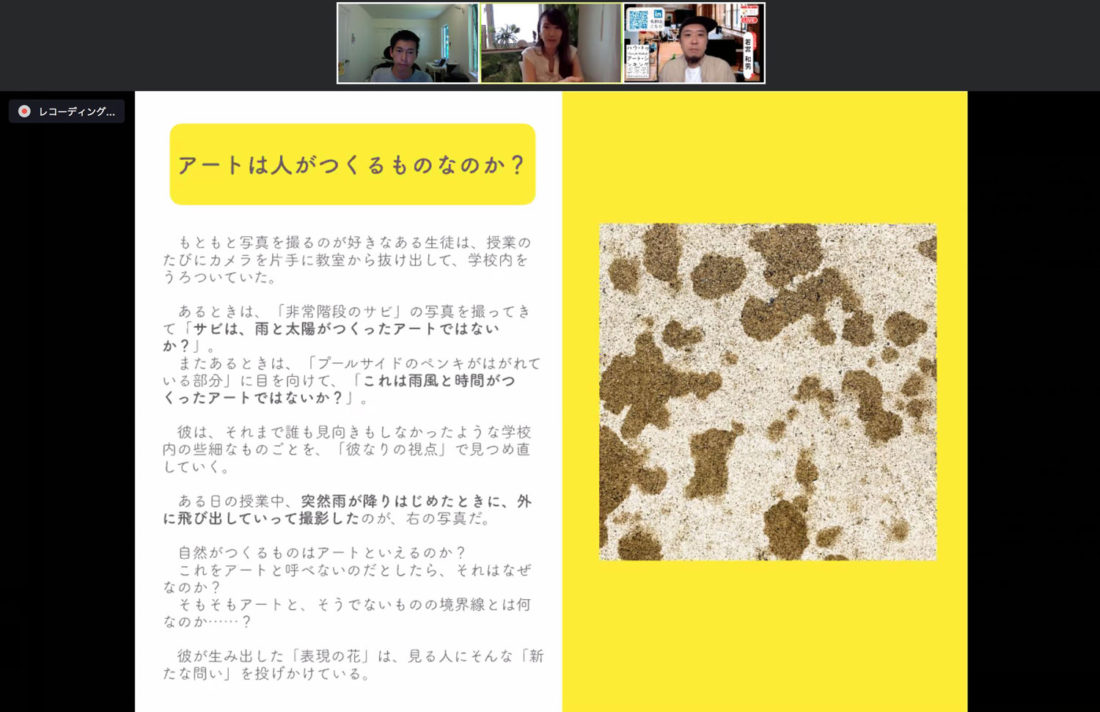

末永:自分の興味の種を見つけ、そこから探究の根を伸ばし、表現の花を咲かせるという『13歳からのアート思考』でまとめているような考え方を生徒たちに話した上で、それぞれが抱くアートに関する疑問というものを、自らの手で表現をしてもらうという授業をしているのですが、生徒たちの作品をいくつかご紹介しますね。まず、この生徒はもともと写真を撮ることが好きだったのですが、「アートは人がつくるものなのか?」という疑問を抱き、カメラ片手に学校中をウロウロして、非常階段のサビなどを撮影し、それらが太陽や雨がつくったアートであることを伝えようとしました。それまでは見向きもしなかった日常を自分なりの視点でとらえることができたことがこの生徒にとっての「変化」だと思いますし、ここからさらに「アートとそうでないものの境界は何か?」という新たな問いも生まれてきそうな表現ですよね。

僕が大学院で研究した美学にも「分析美学」という分野があり、まさにその境界について専門家たちが議論をしているわけですが、10代の生徒たちがある種同じことをしていることが感動的です。ちなみに、こうした領域にまでなかなかいけない生徒というのもやはりいるのでしょうか?

末永:いまご紹介した事例というのは、興味の「種」が生まれ、そこから探究の「根」が伸び、しっかり花も咲いているわけですが、実際には、興味の種を見つけることに凄く時間がかかったり、興味の種も探求の根もしっかりしているのに表現の花を咲かせるところまでいたらず、傍から見ると未完成に見えてしまうようなケースなどもあります。

なるほど。とはいえ、『13歳からのアート思考』でも書かれていたような、種や根がないまま花だけをつくる、いわゆる「花職人」になってしまうようなケースはあまりなさそうですね。

末永:そうですね。おそらく、見映えが良いものをつくるだけではこの先生は評価してくれないということを生徒たちがわかっているのかなと(笑)。ただ、興味の種を見つける前に手を動かしていくタイプもいて、ある生徒は教室の中にある素材を色々かき集めて、いきなりものをつくり始めたんですね。その過程で彼は死や戦争、グロテクスなものに自分の関心があることに気づいたようで、これらが一般的に「表現してはいけないもの」とされていることに疑問を持つようになりました。彼の場合も先の生徒と同じで、学校から与えられた課題を自分ごととして捉え、自分なりの視点や問題意識から行動を起こせたということが大きな成果だったのだと思います。

先ほど「評価」という言葉がありましたが、日本の教育における評価は受験やテストに頼るばかりで、良い点を取るために最適化された授業やプログラムが大半を占めている状況に危機感があります。歴史の知識にせよ、掛け算の九九にせよ、学んだ知識や技法を使っていかに世の中を生き抜いていけるかということが重要なのに、「覚えること」自体が目的になりがちで、その最たるものが受験だと思っています。末永さんは生徒たちの「評価」をどのようにしていますか?

末永:私の授業では、テストの答えや作品のアウトプット以上にその過程で何を考えたのかということを評価すると生徒たちに宣言しています。そのため、途中経過がわかるようなスケッチブックをちゃんと残してもらうということをしています。

それこそ受験のために学校や塾に通わせているような親から、点数と関係ないことはするなと言われたりすることはありませんか?

末永:そもそも美術は受験科目ではないこともあり、そういうことはあまりなく、むしろ受験科目とは関係ないから好きにやってくださいという感じに近いかもしれない(笑)。

ちなみに、末永さんも学校の試験をつくったりするのですか?

末永:つくりますが、正直自信はありません(笑)。公立の学校で働いているとテストは必須だと言われるのでつくっていたのですが、最近まで働いていた国立学校では美術科全体としてテストをしない方針だったので、いま振り返ってみるとテストをしないという選択肢もあったのかもしれません。

テストというものが「正解」を前提にしているところが、アート思考的には悩ましいところです。それこそ本丸のアートの世界でさえ、先の話のようにデッサンなどの基本的なテクニックが入試で足切り的に問われたりしますよね。

末永:そうですね。もともと私は、アート思考を育むという点では家庭環境にも非常に恵まれ、自由奔放、好奇心旺盛に育ってきたのですが、美大受験に向けてデッサンの練習を続ける中で、本来自分の中にあったマインドがだいぶ侵されてしまった気がするし、いまだにそれが消え去っていないと感じています。

おそらくデッサンの練習を重ねること自体がクリエイティビティを削ぐわけではないんですよね。「守破離」という言葉があるように、型を守るというプロセスを踏むことで初めて自分自身のいびつさが見えるところがあるし、アート思考的に考えると、自分らしい「離」を実現するために「型」の鍛錬を積むことも大切なのかなと。ただ、それが主目的になったり、超えられない呪縛になってはいけない。あくまでも「離」のための「守」だと思うんです。それこそ、美大などでアートを専門で学ぶ人たちにこそも、末永さんの授業を受けてもらいたい気がしてきました。

末永:それはぜひやってみたいです。私自身、もし自分が美大生だった頃にアート思考の授業を受けていたらどうなっていたかなと想像することはありますし、とても興味がありますね。

先日、僕が企画している「アートシンキングの学校」に出てくれた現代美術家の高嶺格さんもいま美大で教鞭をとられているのですが、アート思考のような考え方や言葉がいまの美術教育には不足しているということを仰っていたので、ぜひ何か一緒にできないか動いてみたいと思います。

末永さんの授業の中で、今後やってみたいと思っていることはありますか?

末永:中学校などで常勤の教員をしていたら、生徒の成長を3年単位で見ていくことができますが、私のような非常勤の教員は任期が最長でも1年で、学期単位で単発の授業をすることも多いんです。私の授業を受けた生徒たちからは、「これまでの美術の授業とは違う」「美術ってこんなに面白いんだ」といった声もよく聞かれ、反応は概ね良いのですが、彼らがその後どうなったのかということはわからないんです。そういう意味では、アート思考の授業を3年間のスパンでやってみたいというのはありますね。アート思考は自分の手を動かして実践することが大切だと思っているのですが、3年もあれば色々な手法に取り組めるんじゃないかなと。

自転車の乗り方マニュアルをいくら読んでも、それだけでは絶対に自転車に乗れるようにはならないのと同じで、アート思考という考え方も「お勉強」するのではダメで、実践と施行を通じて色々な角度から身体に入れていくことが大切なのだと思っています。最後に、『13歳からのアート思考』に大きな反響があり、各方面から注目が集まっている中で、今後この授業を広く普及させていくためには、どんなことが必要になると考えていますか?

末永:これはなかなか難しい問題で、むしろ若宮さんに伺ってみたいところです(笑)。私が一教員として授業をしてきた上では、生徒の反応などを通してこれで良いんだという実感が得られるのですが、なかなか周囲に広がらなかったどころか、むしろ中間管理職的な人たちからあまり評価されず、止まってしまっていた気さえします。ただ、今回授業の内容を本という形にして外の人たちに届けられたことで、現場の先生から私もこういう授業がしてみたかったというご連絡などを頂くことができ、やはり外に向けてアプローチをすることで広がるところがあるんだなと実感しています。

それは大企業などにも言えることで、中から変えていくことが難しい場合、まずは外に出て活動してみて、それがメディアなどから注目されることによって状況が変わっていくということもあると思います。「マージナル」が最近の僕のキーワードなのですが、越境的に世の中を変えていくことが大切な気がしています。もうひとつ思うのは、末永さんの授業の本質をしっかり汲み、アート思考の授業ができる人たちを養成していくこともできるのではないかということです。

末永:これまで私は子どもたちを教育する現場にいましたが、おっしゃる通り、教育をする側の先生や親御さんへのアプローチも大事ですよね。今回書籍を出してみて、私が知りもしなかった分野のことに置き換えて読んでくださったビジネスパーソンの方や、子どもの行動や描く絵についての見方が変わったという保護者の方がいて、さまざまな人たちがそれぞれの人生や仕事の文脈からアート思考を解釈してくれていると感じました。教育の現場である学校の中だけにいても行き詰まってしまうところがありますし、どこから芽が出てくるかわからなからこそ、これからはより広くアプローチしていきたいなと思います。

今日お話しした美大での授業についても具体的に動いていきたいですし、末永さんの授業を広めていくために協力できることがあればぜひお手伝させてください。

末永:とても心強いです! 今日はありがとうございました。