アート思考キュレーター・若宮和男さんが聞きたい、「日本社会の変化を促す、アートシンキングの可能性」

アート思考キュレーター・若宮和男さんが、

ウェブ版「美術手帖」編集長・橋爪勇介さんに聞く、「アートとビジネスの関係性」

アート研究や企業の新規事業開発など、これまでのキャリアを通じて得てきた知見や経験をベースに、アーティストを招いた企業のワークショップなどを企画し、さらに執筆活動などを通じてもアート思考の考え方を世に発信してきた若宮和男さん。そんな若宮さんが、教育や地域の現場などにもアート思考を広げていくことをテーマにインタビューを続けている本企画で今回取材するのは、老舗のアート専門メディア『美術手帖』のウェブ版編集長を務める橋爪勇介さんです。「アート思考」が、アートをビジネスが消費するものになってほしくないと発信し続けてきた若宮さんが、アート業界から見たアート思考について、さらには日本のアート業界の構造や課題、アートにおけるこれからのビジネスのあり方などについて聞きました。

僕は建築士、アート研究、モバイルインターネット企業での新規事業開発を経て、起業家をしています。大企業の新規事業開発にも外部ブレーンとして関わっているのですが、「イノベーション」が求められる時に、自分がアートに触れて既成概念や価値観を揺さぶられてきた体験を活かせないかと考えています。ビジネスとアートの間に触発し合えるような関係性をつくりたいという思いから、アーティストを企業のワークショップに呼んだり、領域を横断したイベントをプロデュースしたり、アート思考について書籍やオンラインメディアなどで発信してきたのですが、今日は橋爪さんに「アート業界の側から見たアート思考」について伺えればと思っています。

橋爪:アート思考に関連する書籍はこの1年くらいの間にかなりの数が出ましたよね。書店で関連書籍が平積みされている光景を見て、盛り上がっているなと感じるのと同時に、でもアート業界にお金が回らない状況は変わらないなぁ、と(笑)。

橋爪さんもTwitterに投稿されていましたが、その辺りのお話をぜひしたいと思っています。そもそも日本人はアートに触れる機会が圧倒的に少なく、アートよりもソーシャルゲームなどにお金を費やしているのが現状ですし、アーティストやアート業界にもっとお金が回る仕組みが必要だと感じています。

橋爪:若宮さんが書籍にも書かれていましたが、このアート思考がバズワードのように扱われ、消費されるだけで終わってしまったら、結局何だったのかということになりますよね。僕自身、ある種のムーブメントになっているアート思考には若干懐疑的なところがありましたし、アート思考と一口に言ってもその内容にばらつきがあったり、抽象論が多くなってしまっている側面があると感じています。とはいえ、ビジネス界の人がアートに興味を持つきっかけにはなり得るはずですし、アート界へのタッチポイントを増やし、間口を広げるという意味ではポジティブに捉えることもできます。

まさにアート思考の書籍などもひとつのきっかけに過ぎないですし、本を読んだだけで理解した気にはなってほしくないんです。イベントなどに登壇すると、アート思考に興味があります、と言いながらアートに触れようともせず、アート思考を勉強すれば儲かる事業が思いつくのか、どんな成功事例があるのかということばかり聞く方もいるのですが、そもそもそういう話ではないんですよね。

橋爪:むしろそれを否定するのが“アート思考”ですよね。これは僕の感覚ですが、いまの日本では、働き盛りである30~50代のビジネスパーソンの男性というのが、美術館などでアートに触れる機会が最も少ないのではないかと感じています。そういう意味でもアート思考関連の本が入口になり、アートの面白さに気づき、深みにはまってくれる人が増えたらうれしいですし、仮にビジネスに役立てる目的で書籍を手に取ったとしても、それがきっかけで美術館に足を運んだり、作品を買うという行動につながっていけば、アート業界からもポジティブに受け入れられるのではないでしょうか。

ビジネスパーソンこそアートに触れていないというのはまったく同感です。その理由は大きく2つあると思っていて、ひとつはビジネスパーソンには無駄を省き、効率を求める人が多いということ。もうひとつは、アートの見方がわからず、コンプレックスを持っている人が多いということです。

橋爪:たしかにわかる/わからない問題は根深いですよね(笑)。僕自身もアートが“わかっている”とは思っていないですし、そもそも「わかるとは何か」という話にもなってきます。一方でアートというのはビジネスでもあって、アートフェアやオークションなどはマーケット、つまり経済の話でもある。アートの世界は美術館やアーティストの存在だけでは成り立たず、お金を回していくための売買の場が必要なんですよね。例えば、ネットオークションの結果などを見て、なぜ作品の値段にこれだけの差があるのかということを掘り下げていくことも面白いと思います。

スマイルズの遠山正道さんにインタビューをした際にも、原価に利益を乗せることで価格が決まるビジネスの世界に対して、アートというのは原価が同じ絵具とキャンバスだとしても、販売価格が大きく変わるというお話がありました。遠山さんは、アート的な価値のつくり方をビジネスの世界でできないかという「実験」として事業をやってらっしゃるようなところがある。また、山本豊津さんが『アートは資本主義の行方を予言する』という本で、アートにおける価値と価格の関係や、「使用価値」と「交換価値」について書かれているように、ビジネス側から見ても非常に興味深い要素やヒントになるようなことがアートの世界にはたくさんありますよね。

橋爪:そうですね。最近だと、アートバーゼルマイアミビーチで、マウリツィオ・カテランの本物のバナナをテープで壁に貼り付けた作品がおよそ1600万円で売れて話題になりました。ちなみにカテランというのはさまざまな作品を通して社会批判をしているアーティストなのですが、1600万円というと相当な高級車が買える金額なわけです。なぜこんな価格になるのかというのは普通に考えると不可解ですよね(笑)。作品の価格は経済ともつながっているし、そのアーティストがどこでいつ展覧会をしたのか、過去のオークションで作品がいくらで売買されたのかということなど、さまざまな要素や流れの中で価格が決まっていくという側面もあります。

たしかに経済活動やビジネスという切り口からアートを面白がってみる、というアプローチはビジネスパーソンに興味を持ってもらえそうですね。

橋爪:そう思っているので、美術手帖ではアートフェアのレポートなどの中で、この作品がいくらで売れたのかということなども意図的に発信しています。金額だけをことさらフォーカスすることにネガティブな意見もあるかと思いますが、こうした面がなければアートの世界が回らないというのも事実です。むしろこうした目線を常に持っていなければ業界はシュリンクしていくだけですし、まさにそれが日本のアート界の現状とも言えます。アートというのと、どうしても美術館やそこに飾ってある作品のイメージが強いですが、こうした経済としての側面に加え、法律や食、ファッションなどさまざまな切り口からアートを見ることができますし、そうした視点を提示していくことも我々アートメディアの仕事だと考えています。

ビジネスの話が出たところで、アート業界におけるビジネスモデルについてもお聞きしたいと思います。世の中では、サブスクリプションサービスなど継続課金制のビジネスモデルが出てきていたり、コロナ禍においてオンラインでのコミュニケーションやコミュニティの重要性も高まっています。アートの世界においても、インスタレーションやパフォーマンスなど額縁に収まらない作品が増えてきている中で、旧来型の絵画の売買がビジネスの中心になっている状況はアップデートされるべきだと思っています。橋爪さんはこうしたアート業界におけるお金の回り方についてどのように考えていますか?

橋爪:例えば、美術館の話をすると、そもそも国からの支援というものがかなり少ないですし、かといって美術館側もファンドレイジングしていく仕組みを持っているところは多くありません。そうなると、美術館は日本人作家の作品でも思うように購入できず、有望な作家の作品は先に海外に買われ、さらに価格が高騰して手が届かなくなるという悪循環に陥ってしまいます。こうした購入予算を上げ、より作品を買いやすい構造が求められると思います。

こうした状況の中で国に対して支援を求める声を上げ続けることはとても大切ですが、コロナ禍の補償において全く異なるスピード感で対応していたアメリカやドイツなどと同レベルの支援をいますぐ求めるのは現実的ではなさそうです。そう考えると、やはりベンチャーやスタートアップ企業のようにビジネス的な手法でお金の還流をつくっていくことなども必要になると思うのですが、そうした新しい取り組みを受け入れる土壌は、いまのアート業界にあるのでしょうか?

橋爪:日本のアート業界はコンサバティブな面が強いので、やや難しいかもしれませんね。アートをフィールドに新しいビジネスをしようとする人たちも最近は増えている印象がありますが、アートは専門領域でもあるので、異業種からの参入障壁は非常に高いのではないでしょうか。

業界のマインドセット的な部分は時間をかければ変えていくこともできそうな気がするのですが、一方で根本的に変えていくことが難しいアートワールドの構造的問題のようなものもあったりするのでしょうか?

橋爪:アートワールドとひとくくりに言っても、中には色々な立場の人たちがいるので一概に言うのは難しいところがあります。例えば、現代美術の世界と日展など公募展の世界などではまったく構造が違いますからね。美術館にしても、都市部などにある私立の美術館はフットワークが軽いところもありますが、公立美術館は行政組織なので、「やりたくてもできない」ということも往々にしてあると考えられます。仮に中にいる学芸員などがイノベーティブな考えを持っていたとしても、構造的にスピード感を持って動けないということもある。

今後はアート思考を地域創生の現場にも活用していきたいと考えていて、実際に最近は自治体からの相談も増えてきています。この先数十年で日本の自治体は3割ほど減るとも言われる中、地方自治体はこれまで通りのことを続けていてはいけないという危機感を持っています。それはすなわち変わるタイミングということですし、いわゆる「芸術祭型の町おこし」以外にもアートと地域の関わり方を考えていく必要があると思っています。

橋爪:多くの自治体がシュリンクしていく中で、先に話したような構造的な問題はあれど、美術館というのは地域において可能性を秘めている場所で、街のコアにもなり得ると思っています。言わずもがな、金沢21世紀美術館はその成功例だと言えますし、青森県なども各地に特色を持った美術館が点在しています。ただ、今後人口が減って税収が少なくなると、美術館の維持も当然難しくなってくる面があるので、公民の連携はますます必要になるでしょうし、今後10年くらいの間に色々変わっていくような気がしています。

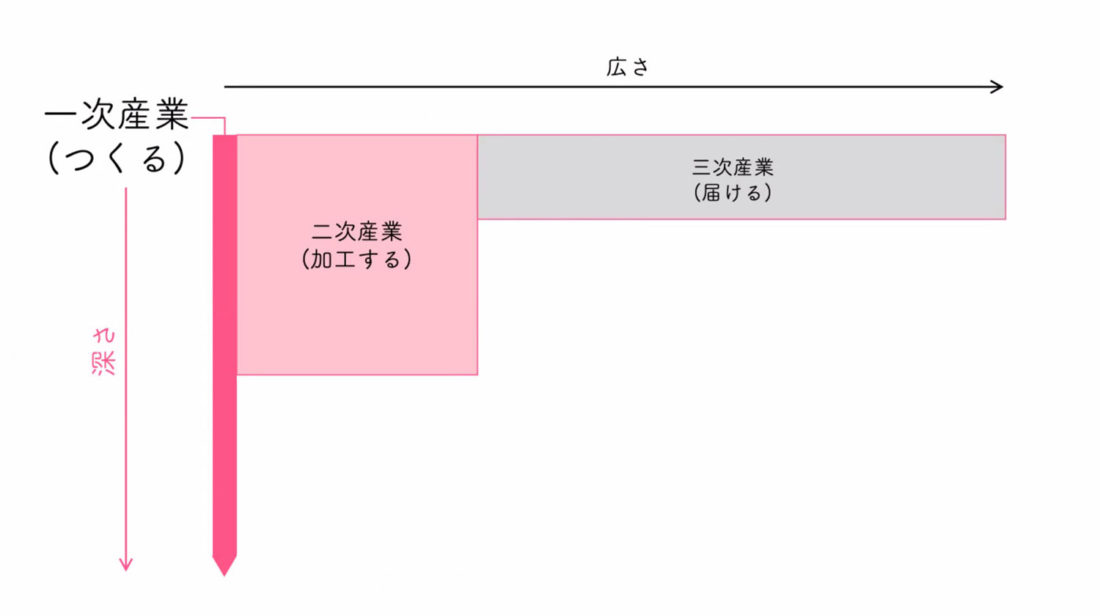

最近僕が考えている方向性のひとつに、アートや文化の六次産業化というものがあります。農家さんが手塩にかけてつくった美味しいイチゴをジャムなどに加工したり、レストランなどのサービス業を通じて届けるのと同じように、作品を制作するアーティストを一次産業者ととらえ、純粋な作品としての価値を担保しながら、その魅力を広く届けるための二次産業、三次産業を活性化させていくような考え方です。コロナ禍に立ち上げた「#leap2live」というサービスもその考え方の延長にある取り組みですが、40代半ばに差し掛かっていま僕は、国や社会的構造を批判するだけでなく、「アート思考」というバズワードに乗っかってでも、自ら動いて小さくても変化の機会をつくり出していくしかないなと思っています。

橋爪:色々なチャレンジを通してアートの世界を変えていかなくてはいけないという意識は我々にもあり、そのひとつとしてOILというアートのマーケットプレイスを昨年から運営しており、渋谷パルコに実店舗もオープンしました。また、先に話したようなビジネスパーソンにアートに触れてもらう機会について考えていた頃に、テレビ東京さんとの出会いがあり、「アートと経済の時間」というオンラインセミナーを開催することになりました。弊社はアートメディアとしても、事業者としても老舗の部類に入ると思います。だからこそ、トライアンドエラーを繰り返しながらでも行動していくタイミングだと思っています。

今日お話しさせて頂いた限り、橋爪さんのまわりにもアート業界の現状に対して課題を感じ、ニュートラルに話ができる人たちがいそうですし、そうした人たちが本気になって動けば状況を変えていけると思います。

橋爪:たしかにそれは思いますし、若干耳が痛いところもありますが(笑)、我々も面白いことをやっていきたいと考えているので、ぜひお知恵を貸してください。

こちらこそまたご相談させてください。今日頂いた色々なヒントも何かしら形にしていけるといいなと思っています。今日はありがとうございました。