メディアアーティスト・市原えつこさんが聞きたい、「来訪神をリデザインする方法」

メディアアーティスト・市原えつこさんが、

東京大学 生産技術研究所・山中俊治さんに聞く、「生命というテーマとの向き合い方」

日産自動車でカーデザイナーとしてキャリアをスタートし、独立後はさまざまな工業製品を手がけるインダストリアルデザイナーとして活躍するとともに、エンジニアとしてロボティクスや通信技術などの領域にも関わってきた山中俊治さん。現在教授を務めている東京大学 生産技術研究所では、ロボティクスやバイオテクノロジー、3Dプリンタなどの先端技術を社会に実装していくことを大きなテーマに掲げ、テクノロジーの進化によって生命と人工物の境界が曖昧になっていくこれからの時代における人工物のあり方などを研究しています。そんな山中先生に対して、生命や御神体などを次回作のキーワードとして挙げているメディアアーティストの市原えつこさんが、生命というセンシティブなテーマを扱うにあたっての心構えなどを聞きました。

以前に山中先生にもご覧頂いた「都市のナマハゲ」という作品を制作して以来、祝祭というものに関心を持っていて、次回作では来訪神をテーマに、祭りとセットにしたような作品を発表したいと考えています。前作は秋葉原のナマハゲなど、キャラクターをつくっていく側面が強かったのですが、今回はもう少し呪術的・精神的な部分にフォーカスし、生命や御神体、神の依代のようなものをデザインし、それを祭りの信仰対象にしたいという漠然としたプランを持っています。今日は、バイオテクノロジーやデジタルファブリケーションの技術を使って、どこか生命や神の依代を思わせるような作品やプロトタイプをつくられている山中先生に、生命倫理などにも関わってくるセンシティブなテーマを扱うにあたってのメンタリティやメソッドを伺えればと思っています。

山中:まず、僕は神の依代というものを意識して作品をつくったことはありません(笑)。市原さんがおっしゃるように、生命を感じさせたり、生体素材を用いた作品はタブー視されることが多いし、宗教的な意味も帯びやすいのですが、自分の場合はどちらかというとそれらを丁寧に取り除くということを意識しています。例えば、人間や動物の身体というのは一定速度で動いたり、ピタッと止まることが不得意ですよね。人は(多分生き残るために)他の生き物を非常に敏感に認識するので、なめらかな動きの変化や、あるいは絶えずわずかに揺れていたりする対象に生命を感じ取ります。自分たちが取り組んでいるのは、人はどんな動きを生命と認知するのか、あるいは誤解するのかという人の知的活動の研究であり、それは生命とそうではないものの間にある曖昧な何かを、取り除いていくような作業とも言えるんです。

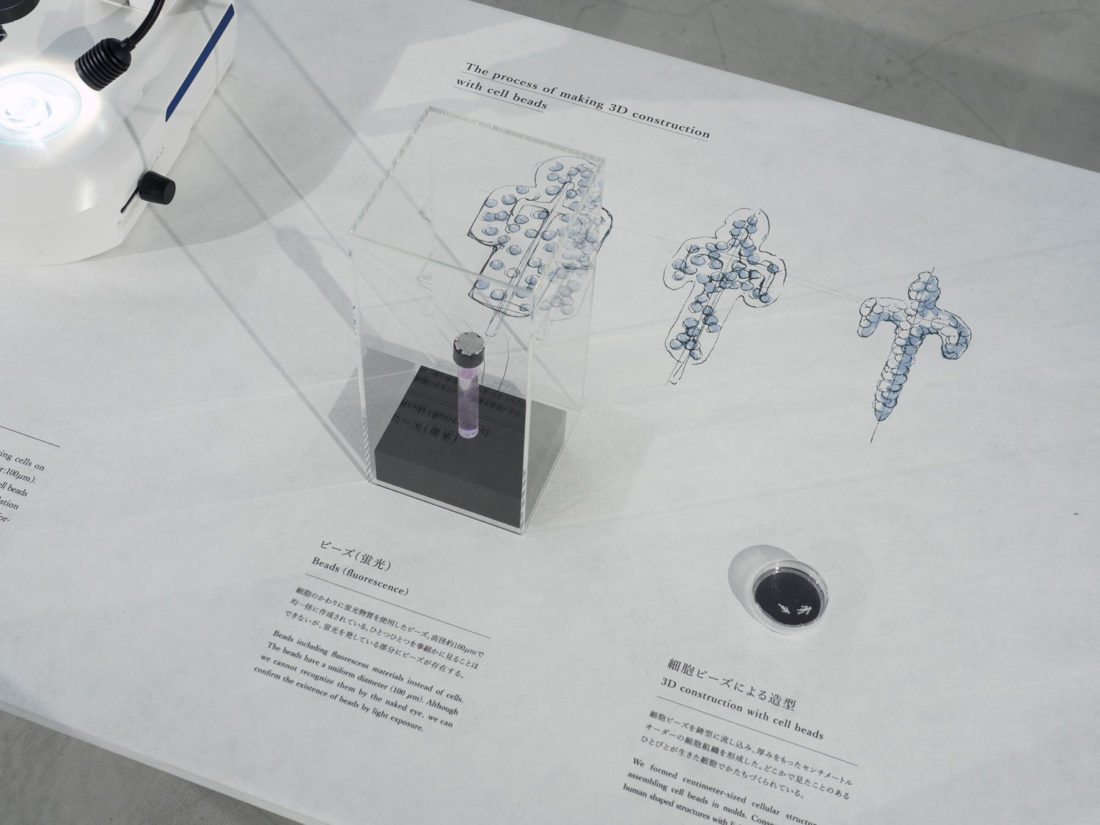

東大の竹内研究室とともに細胞を用いたアート作品を展示した「ELEGANT CELL」などにしても、基本的には同じ考え方なのですか?

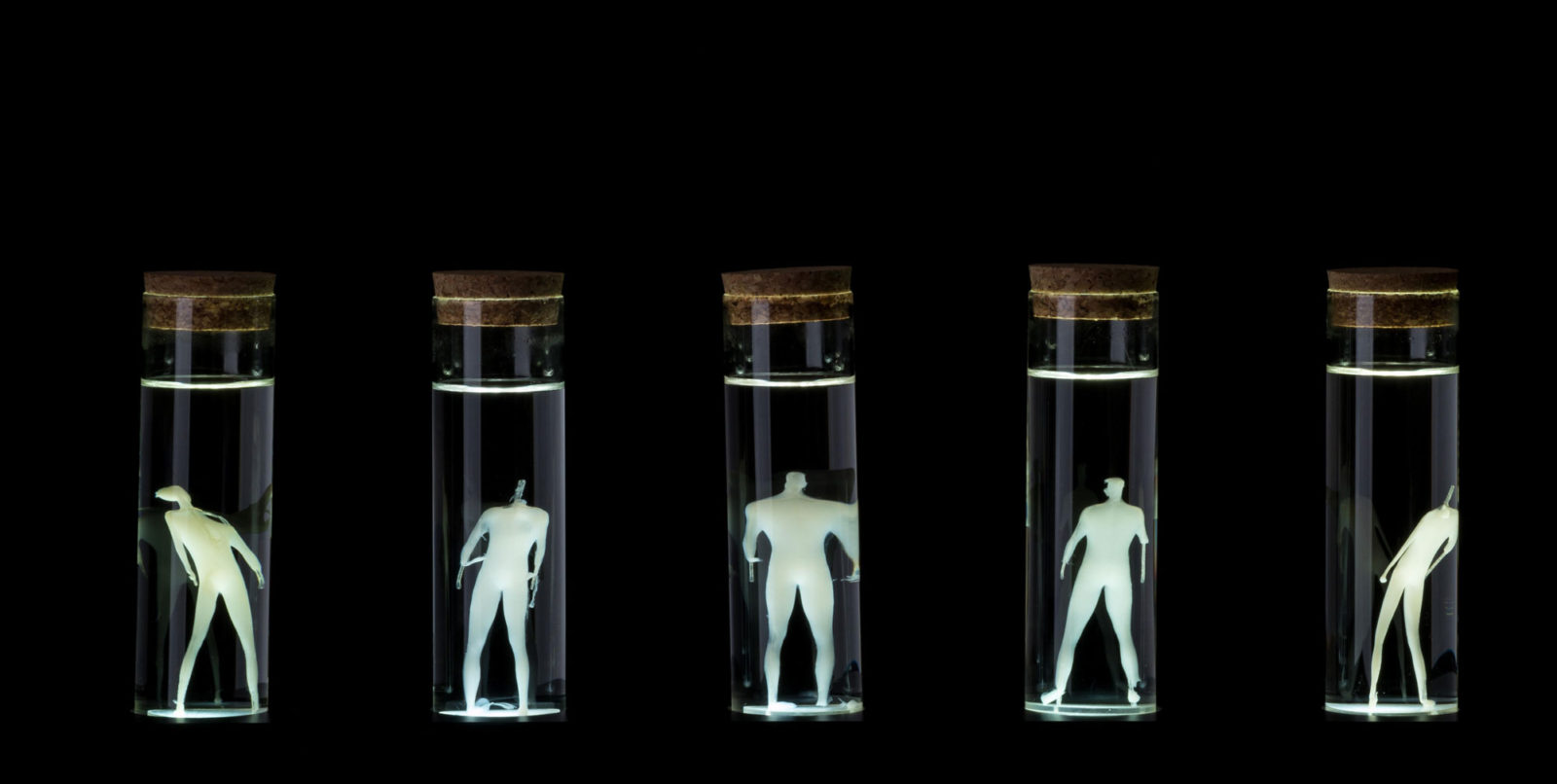

山中:はい。この時は、細胞を使って人の形を模した作品もつくりました。これだけを聞くと、宗教的な意味合いを感じる人もいるかもしれません。しかし我々がつくったのは、人の形をした細胞のコロニーに過ぎず、シャーレの中の細胞の塊と何ら変わらないのです。にも関わらず、「人の形をしたものが試験管内で1ヶ月生きていて徐々に姿勢が変わる」などと聞くと、「生き物をつくってしまったんじゃないか」と多くの人が誤解してしまう。要は、技術的にはこういうものがすでにつくれる状況にある中で、シンボルとしての生命と、本当に生きている有機体の区別を丁寧にしていかないと、大きな誤解をされ兼ねないということを提示したかったわけです。最新のバイオテクノロジーが社会にもたらす混乱を丁寧に解きほぐして見せるというのが我々の仕事で、そこに宗教が入り込む余地はないんです(笑)。

なるほど。そういう視点に立っていると、プレーンな目で物事をとらえることができるし、いらぬ論争にも巻き込まれずに済みそうですね。

山中:こうしたアプローチはアートと言えなくもないんですよね。アートというのは、人間が生命感や荘厳さ、あるいは忌避を感じたりするファクターを常に探していて、それを効果的に提示すれば感情に訴えかけることができる。人が生命のように感じるものを探して、テクノロジーを使ってそのエレメントを提示し、共感してもらうというのは、科学よりもアートに近いものなのかなと感じています。

テクノロジーやサイエンスを用いてある種ドライな目線で解体していく行為がアートにつながっていくというのは非常に興味深いですね。自分が真似できるアプローチではなさそうですが(笑)。

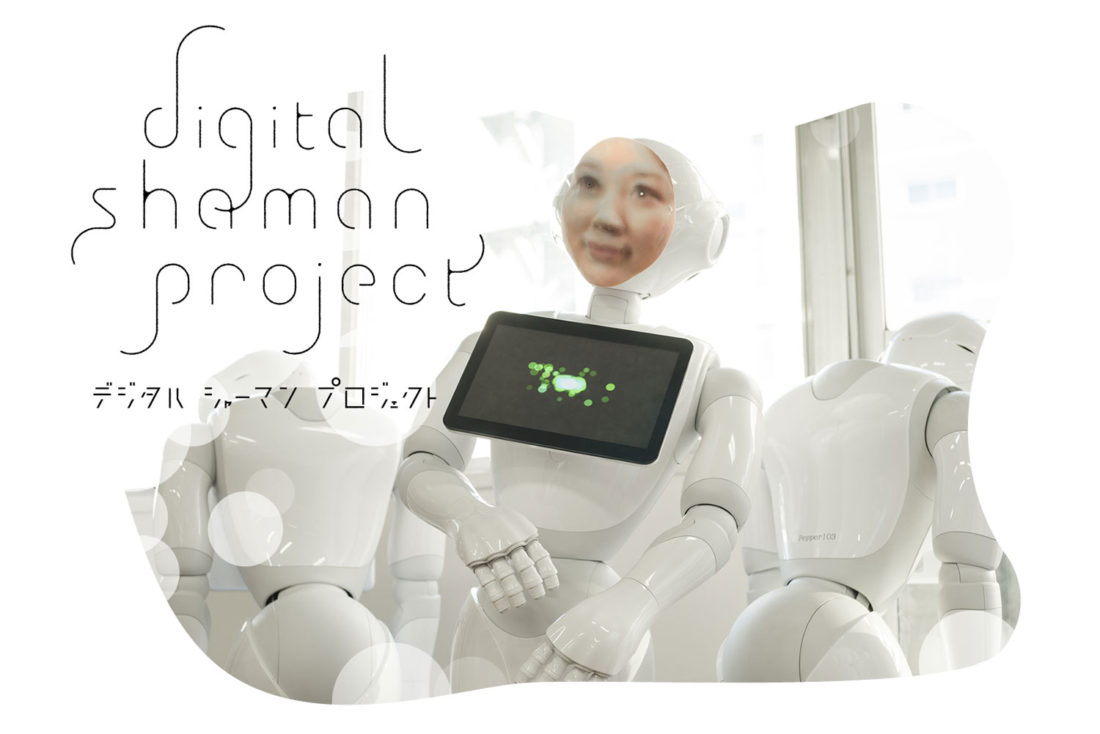

山中:でも、僕が「都市のナマハゲ」を見て新鮮に感じたのは、ナマハゲという土着からと地域の文脈と様式を取り除いて、デジタル上の存在として表現していたことです。むしろそれによってナマハゲが持つ意味がクリアになるところがあって、とても共感しました。ナマハゲから宗教性を取り除いた上で本質を突きつけた感じがあったし、「デジタルシャーマン・プロジェクト」などにしてもそうですが、「宗教や儀式のエフェクトって実はこういうことじゃないの?」というのをシニカルに提示するところに面白さがあると感じています。

なんだか指導教官の先生に作品を解説して頂いているような感覚になってきました(笑)。たしかに私自身も宗教ど真ん中の表現をしたいわけではないですし、むしろそこに寄り添いすぎると身動きが取れなくなるところがあります。次回作に関しても、御神体や祝福の機能性というのを切り出せるかもしれないですし、自分が整理できていなかった部分をこうしてご指摘頂けると、新しいテーマに踏み入れる際にも炎上を恐れずに勇気が出せそうです(笑)。山中先生の作品は3Dプリンタなど工業的なマテリアルでつくられているにもかかわらず、生物のように見えたり、ゾワッと鳥肌が立つような動きをするものが多いのですが、もともとこうしたものには興味があったのですか?

山中:私はカーデザインからキャリアをスタートさせているので、もともとはカタチの追求をしていました。車には「顔」があり、4つのタイヤが「足」にも見えるから否応なしに生き物を意識せざるを得ないところがあります。実際に名車と呼ばれるようなものには一様に生命感のようなものがあるんですよね。車というのは、流体力学に最適化されている魚のようなフォルムや、狼やジャガーのように俊敏な動きをする生物骨格あるいは筋肉の印象を引用することで、機能的に見えるようにデザインされていることが多いんです。カーデザインというのは、細部に渡って彫刻的に生命感を引用し、印象的なスタイルを与えるということを半世紀以上続けてきた分野で、そこから出発した自分は、車に限らず、カメラ、時計、椅子、あるいは大根おろしですら、どこかしらに生命感を持たせようとしてしまうところがあります。

一見すると、車やプロダクトのデザインと近年の山中先生の作品や研究には大きな隔たりがあるようにも感じますが、実はひとつにつながっているんですね。

山中:そうですね。なぜ生命感を引用した工業製品が魅力的に見えるのかということを考えると、普段我々がよく目にしているものの中で最も機能的な存在が人体や動物、植物だからなんです。人間は何をもってそれを機能的だと感じるのか、高性能だと感じるのかというファクターを探すということが、僕のデザインに対する基本的な態度です。例えば、「Aerial Biped」というドローンに2本の脚を装着したプロトタイプがあって、原理的には歩いているふりをしているだけのドローンですが、これなどもまさに鳥の脚の関節や動きの構造を引用して、その印象を強化しているんです。

山中研究室がつくるものは、生き物を思わせる動きのインパクトに目を奪われることが多いのですが、あくまでもこれはデザインとしての機能の追求なんですね。

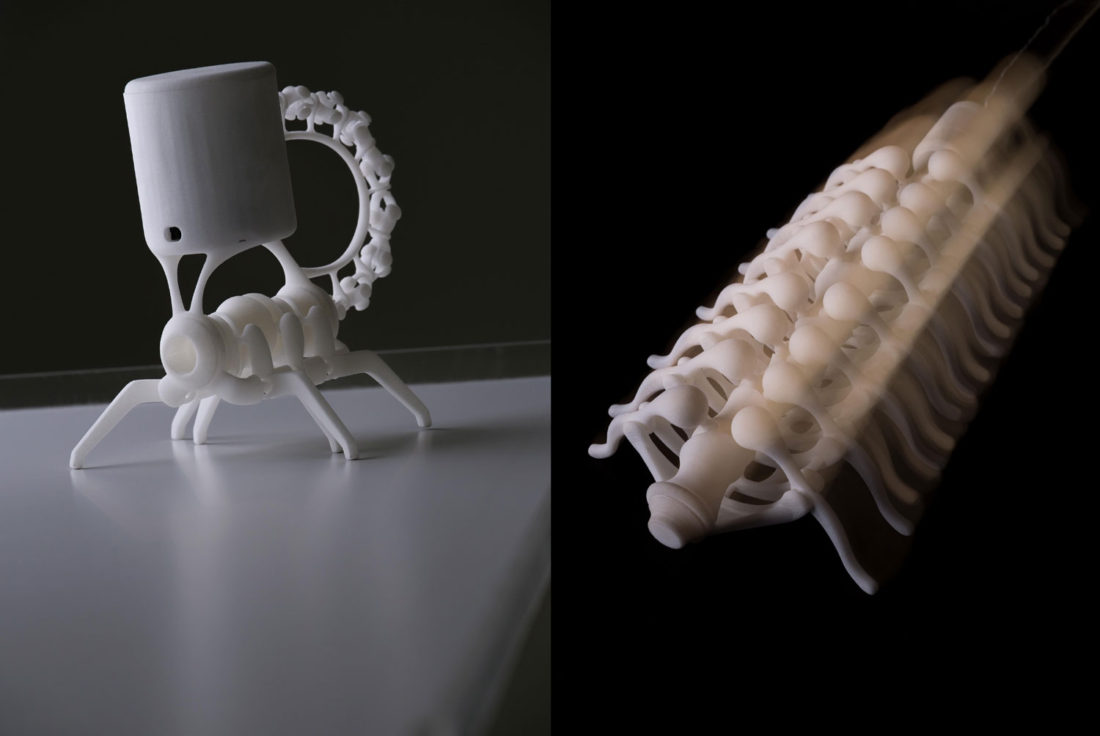

山中:そうですね。例えば、うちの研究生の杉原寛くんによる「READY TO CRAWL」という、モーター以外のすべてのパーツを粉末式の3Dプリンタで出力した作品があります。これなんかにしても、昆虫のような動きをするものの、目や触覚を付けたり、皮膚の質感を似せたりという装飾は一切なく、機構や動きだけで虫の動きを再現することを狙っています。もっと虫に見せかけることもできますが、それをすると生命を模倣している感じが前面に出てしまい、かえって本来の生命感というものが伝わらなくなってしまうんです。

なるほど。例えば、宗教美術というのはコテコテの装飾が施されたものが多いですが、私がイメージしているのはもう少し抽象的な神のような存在なので、そこに近付こうとするのであれば、むしろ要素を最小限に削ぎ落とした方が良いのかもしれません。私は、ついつい(ラーメン)二郎的な方向に持っていきがちなところがあるので、気をつけなければ(笑)。

山中:いえいえ、市原さんの作品はそれなりに抑制が効いていると思いますよ(笑)。「デジタルシャーマン・プロジェクト」にしても、顔以外は市販のロボットのままの状態で、余計なデザインをしていないからこそ強烈な印象を残すのだと思います。美術史的には19世紀以降、抽象絵画が広がりましたが、これは、あらゆるファクターを完璧に模写するのではなく、さまざまな要素を削ぎ落とし、抽象化することで表現できるリアリズムがあるということにアーティストたちが気づいたということだと思うんですね。それが近代美術の出発点であり、自分自身の活動もこうした歴史的認識の上に立っている自覚があります。

山中先生はさまざまなプロトタイプをつくりながらトライアンドエラーを繰り返していますが、成功/失敗の判断はどのようにされているのですか?

山中:もちろん、それがしっかり動くかという意味での成功/失敗もありますが、それよりもよく学生と話をするのは、ピュアな状態になっているか、もっとピュリファイできないのかということです。例えば、表現上好ましくない大きさのモーターやバッテリーが必要だったり、構造体として成立させるためにやむを得ない要素というのがありますよね。その時に、それをカバーしようとして無理なフォルムを与えてしまうと、創作意図が見えてしまうんです。場合によっては、モーターにカバーをせず、むき出しのままにしておいた方が伝わる。生命とはまったく異なる外観だからこそ、動きの軌跡の生命感が際立つことなどがあります。「見せたい形」と「やむなくできてしまった形」というものを丁寧に仕分けし、見せたい要素だけを印象付けるためにはどうすれば良いかということを常に考えています。

山中先生が近年研究に活用されているバイオテクノロジーや3Dプリンタは、生物や生命といったテーマとも親和性が高いように感じるのですが、そのあたりは意識されていますか?

山中:歴史的な観点に立つと、産業革命以降、20世紀前半までの人工物は、科学者が自然界から抽出したシンプルな物理法則に基づいて設計されてきました。例えば、回転軸やギアなどの機構もシンプルな力学原理の具現化です。こうした、私たちが理解しやすい原理に基づいて再構成した構造や機構というものがマシンエイジの人工物を支えてきたと言えます。これに対して、20世紀後半以降は複雑系の科学などが登場してきたことで、複雑な自然現象を複雑なまま人工物の機能として実装することが可能になりました。その結果、決して同じことを繰り返さない自律的な生き物っぽいふるまいなども再現できるようになったのです。以前は、例えば車の外観と内部構造にギャップのようなものを感じていましたが、こうした流れを受けて、最近はマシンに生き物っぽい外観を与えることにも迷いがなくなりつつあるように感じています。マクロの視点で見ると、僕が取り組んでいるバイオや3Dプリンタの研究というのは、こうした生命原理と人工物の関係というテーマに根ざしているところがあります。

先に触れた「ELEGANT CELL」などを通して、細胞の培養をするようになり、それに伴いバイオ関連の実験機器なども研究・設計されているようですが、人工物を扱うインダストリアルデザインの世界から、どのようにして新しい領域に入っていったのですか?

山中:まず最初にしたことは、うちの研究員や学生たちと一緒に専門家のもとに通いつめ、細胞の培養の仕方を習うことでした。その道の研究者に最初の手ほどきを受けるというのは非常に大切なことで、例えば3Dプリンタなどにしても便利な道具として使うだけではなく、自分たちが3Dプリンタそのものの研究を重ねることによって、この機械でなければつくれないものを追求できたところがあります。先端技術を当事者として見極めた上で、その技術を最も効果的に使える表現を試行錯誤して見出していくことを大事にしています。

私はロボットのプログラミングなどを専門家の方に外注しがちなのですが(笑)、自分自身で習得することにより3Dプリンタやバイオテクノロジーなどの知見とスキルが積み重ねられていくことで、表現の領域が広がっていくのは素晴らしいことですね。東大というアカデミアに身を置き、サイエンティストとも密に繋がれる環境というのも大きな強みになっていそうですね。

山中:そうですね。3Dプリンタやバイオテクノロジーの研究者と関わることは、それらの技術を習得して作品を発表するためだけではなくて、その分野の研究者、技術者に新しい可能性を提示し、その分野の技術発展に作用するということも意識していて、それが我々のひとつの喜びでもあります。だからこそ、サイエンティストとの新しい出会いは常に大事にしています。彼らはある意味エレメントの抽出に偏りすぎているところがあって、表現には無頓着なことが多いんですね(笑)。そこに対して、我々が発表の仕方や研究の形をデザインし、サイエンティストが進むべき未来を提示していくような関わり方ができることはとても刺激的なんです。

曇りのないドライな目で世にあるさまざまなバイアスや認知の仕組みを解体していくサイエンティストとしてのアプローチは非常に新鮮で、世界に対する向き合い方として非常にユニークで感銘を受けました。

宗教やそれに付随する種々の表現から我々が直感的に感じ取る畏敬の念はもちろん大事ですが、その背後にある構造を丁寧に剥がしていくプロセスにより新しい表現を生んでいく。人間はバイアスの奴隷の生き物ですが、それに飲まれず冷静に立ち向かっていく。

これはとてつもなく高度な知的活動に思えますが、山中先生のお話を伺って、新作ではそれに真正面からチャレンジしたいと思いました(そして無意識ながら、自分も実践できていた部分もあったのだと伺って勇気が出ました)。

また、山中研から出てくる多くの研究や作品は、コンセプトとしても意匠としても洗練されていますが、その洗練の背後にある考え方やメソッドをがこの機会に教授頂き、非常に勉強になりました。私も「ピュアな状態になっているか」と自問自答しつつ、必要十分で本質的な形状ないし機能をめざして作品を設計していきたいと思います。

長期的なキャリアの変化や、興味分野や手法の変化・進化のお話も非常に興味深かったです。

工業製品のプロダクトデザインからキャリアをスタートし、そこからもともとご自分の中にあった生命感への探究心を表現できる3Dプリンタ、バイオテクノロジー等の技術によりさらにアウトプットの幅が広がっていった。もしかしたら時代の流れにより、今後もっと自分の本質的な興味が的確に表現できるツールが見つかっていくかもしれない。

作品の表現手法については、これまでの形に固執せず凝り固まらず、その都度アップデートをかけていくことが大事なのだと改めて気付きました。

好奇心や知的体力、そしてバイアスの背後にある本質や仕組みを理解する脳の回路を常に筋トレしていかなければと思いました。

山中先生、貴重なお時間と至上の発想と知見を分け与えて頂き、本当にありがとうございました。