まずは、天文学者というのがどんな仕事なのかを教えて頂けますか?

平松:天文学者の中には大きく分けて2つのタイプがあって、ひとつは望遠鏡を使って天体を観測する研究者、もうひとつはコンピューターや紙と鉛筆で頭の中に宇宙をつくり、理論的に研究する人で、私は前者のタイプです。たいていの場合両者は分業されていて、研究をする時にはその両者がチームをつくって一緒に進めていきます。研究者それぞれが「これを知りたい」というテーマを持っているわけですが、私は星が生まれるメカニズムを知りたいと考えているので、生まれたばかりの星や、これから星が生まれそうなところを色々な望遠鏡で観測しています。観測するためには、提案書を出して採択してもらう必要があるのですが、望遠鏡ごとに締め切りが決まっているので、そこに向けて、「この望遠鏡で観測することで、これがわかるはずだから使わせてほしい」ということをまとめた提案書をつくります。

望遠鏡の数には限りがあるから、ある意味取り合いになるということですね。

平松:例えば、アルマ望遠鏡という電波望遠鏡がチリにあるのですが、ここには世界中からおよそ1500程度の提案書が集まり、そのうち300~400が採択され、1年間でそれらを観測していきます。うまく観測ができたら、その画像やデータをコンピューターで処理して、論文にまとめて発表するというのが研究のサイクルです。また、アルマ望遠鏡のようなものは簡単にはつくれないので、次世代のために望遠鏡を開発するということも天文学者の仕事のひとつです。アルマ望遠鏡は欧米や日本など22の国と地域が協働で開発・運用していて、構想から30年をかけて完成したのですが、そろそろ自分たちの世代が次の望遠鏡を考えなくてはいけない時期になっています。私がいる国立天文台では、国内外の天文学者に使ってもらう望遠鏡をつくり、オペレーションするということも業務になっています。

天文学者にお休みはあるのですか?

平松:基本的な勤務体系として、土日は休みです。もちろん、休日関係なく研究をしている人もいますし、観測に入ると割り当てられた日であれば日曜日だろうと関係ありません。いま日本には大学院生も入れると、約1000人程度の天文学者がいるのですが、天文学でお給料がもらえる職業というのは限られています。基本的に天文学者には、好きでやっている人が多いので、データ解析をしていて気づいたら徹夜をしていたというのを聞いたこともあります。ちなみに、天文学者になった人は、自分も含めもともと天文少年で、星空を見ればすぐに星座がわかるタイプと、ブラックホールや素粒子など物理的な興味から入っているタイプがいます。

天文学者というのは、果てしない夢を追いかけるような仕事ですよね。直近の目的やゴールはあっても、死ぬまでに解明できないことも多いでしょうし、次世代につないでいく仕事である天文学者は、ある意味主体が自分にないとも言えるのかなと。一方で、クリエイターというのは主体が自分にあり、しかも結論をすぐに出さないといけないので、そういった点では天文学者と対極にあると感じています。ただ、まずイメージや勘が先行して、作業を繰り返して答えを生み出していくという点は共通しているような気もします。学者である平松さんの目には、クリエイターという存在はどのように映っていますか?

平松:植原さんの作品を色々見させて頂きましたが、非常に自由な発想でつくられていて、研究者もそうじゃないといけないと思っています。クライアントの要望など一定の条件をクリアした上で、いかに想像を膨らませられるかという部分は、研究者の仕事にも共通するように感じます。天文学者は果てしないお仕事だと仰って頂きましたが、ゴールにたどり着けるかどうかは別として、すべての答えは宇宙にあると考えることもできます。一方でクリエイティブというのは、ある意味答えがない世界で、むしろそちらの方が果てしないんじゃないかとも感じます。

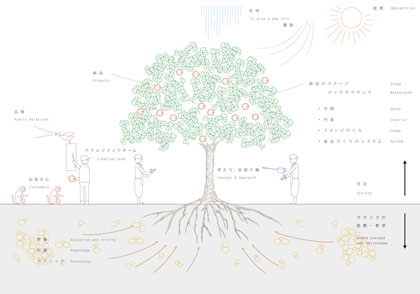

僕は、宇宙について考えれば考えるほど、抽象的な概念や精神的なところに向かっていくところがあるんです。キギという会社名にもつながるのですが、僕はクリエイティブというものを一本の木のような構造で捉えているのですが、ここには「集合と拡散」というテーマがあり、それにもとづいた作品などもつくっています。「集合と拡散」という構造はクリエイティブだけに当てはまることではなく、ビッグバンなどの宇宙の成り立ちや惑星の一生にも共通するんじゃないかと。宇宙の法則というのは、生命の営みや人生から、料理や会議まで、あらゆるものに通じるんじゃないかという気がしているんです。

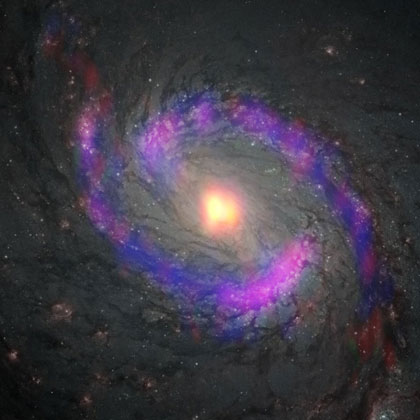

平松:たしかに、散らばったものが集まってひとつになり、また拡散していくというのは、惑星の成り立ちなどにも言えることです。それが何回も行われた結果、我々がいる地球ができ、生命が誕生しました。宇宙全体のことは私もよくわからない部分がありますが、宇宙は拡散を続けていて、その中にあるものは重力によって集まり、星になるというのが基本的な考え方です。宇宙以外のあらゆるものにも類似性があるという話はとても面白いですね。

こういう話を天文学者同士ですることはありますか?

平松:星の一生についてはよく話しますが、人間社会と類似性があるということを話すことはありません。そう言われてみると発見があるし、こういう話は自分の研究を一般の方に説明する時のたとえ話になるので、面白いなと思います。

最近はアートなどの世界で、天体データなどを利用した作品などをつくる作家もいますが、そういう表現に興味はありますか?

平松:あります。これらは研究の中身を直接的に進展させるものではないかもしれませんが、ある意味では、自分たちの研究結果が社会の中に果実として生み落とされたものととらえることもでき、それを見るのは面白いですね。

宇宙の謎を解き明かしていこうとする過程で、スピリチュアルな方向に進んでいくことはないのですか?

平松:天文学者の間ではあまりないと思います。そもそもスピリチュアルとは何かという定義が必要だと思いますが、それを一旦置いておくと、天文学者に限らず、研究者というのは自然がどうなっているのかという仕組みを知りたいので、基本的には主観を排除するという考えの上に立っています。だから、何かを解明しようとした結果、自分がどう変化するかということは、研究上の興味の範疇ではないんです。もちろん、天文学者が宇宙の原理を明らかにして、それが社会に浸透した結果、自分の世界観と結合させてスピリチュアルな考えを持つ人は世の中にいると思いますし、それ自体を否定することはありませんが、天文学者がそうなることはまずないと思います。

例えば、僕は太陽というのは、内側に向かう自分のパワーがあまりにも強くて、それが外側に漏れるように火が吹き出していると考えているんですね。それを自分たちの世界に置き換えると、自分自身がパワーで満たされていなければ、誰かにサービスしたり、愛を与えるということはできないんじゃないと。そういう意味で、太陽系の惑星に愛を与えている太陽は「生きている」と思うし、その恵みをもらって呼吸している地球もまた、生きていると思ってしまうんです。

平松:昔から世界各地に太陽信仰というものがあり、それはまさに太陽の恵みや愛をもらって生きているという人間の認識が現れたものだと思います。もちろん、天文学者も惑星のことを生まれる、死ぬと表現することはありますが、そこに精神的な意味合いはなく、あくまでも理解を促すための手段として、星を擬人化しているんですね。物事のメカニズムを考える研究者からすると、太陽の火が吹き出すのは、水素の核融合反応が起き、太陽の表面に磁力線が生えているからということになってしまいます。そういう物事の考え方をするから、あまりスピリチュアルな方には行かないんです。

そうクールに言われてしまうと…(笑)。

平松:誤解を恐れずに言えば、研究者というのは世の中が「どのように」できているかということについては答えることができます。でも、「なぜ」そうなっているのかということになると話は別です。例えば、すべてのものに質量がある理由は、「ヒッグス粒子」が存在するからだということを解明した研究者は、ノーベル賞に受賞しました。ただ、なぜヒッグス粒子があるのかということはまだ明らかになっていません。研究者は、そうした根本的な「なぜ?」には答えられない場合があって、単にこの世の中がそういう物理法則になっているという理解しかしていません。どのように私たちが生まれてきたかということは、地球や太陽などのプロセスを調べていくことで答えが見つかりますが、なぜ私がここにいるのかというのは、哲学的なテーマだと言えます。これは私の個人的な意見ですが、研究者というのはどうやっても答えられなさそうな問いを立てても意味がなく、答えられるであろう問いを立て、観測やシミュレーションを通して新しい理論を発見するというのが基本的なスタンスなのだと思います。

僕は、クリエーションというのは、常識と非常識のキワを攻めていく作業だと思っています。あまりにも非常識なものは誰にも理解されない一方で、常識というものはつまらない。その間にあるグレーゾーンのどこを攻めるかというのがポイントなんですが、白に近いグレーは日常に馴染んだもので、それはそれで社会にとって必要なものです。一方でもう少し黒に近いグレーというのが、面白いデザイン領域だと考えています。こうした領域でうまく表現ができると、それまで黒かった世界が徐々に白くなり、みんなが見慣れてきて、当たり前のものになっていくんです。非常識の黒が無限にあり、少しずつ白い領域が広がっていくという状況がクリエイティブの世界にはあり、これもまた宇宙に近いなと思うんです。

平松:研究もまさにそういうものだと思います。研究者の立場からすると、常識というものが自明のことで、非常識というものが未知のものになると思いますが、すでにわかっている白い部分を少しずつ押し広げて、それまでわからなかった黒い部分を白くしていくというのが、研究者がしていることです。例えば、いまからおよそ100年前にアインシュタインがつくった相対性理論は、当時かなり黒いゾーンにポンと置かれたものだったはずです。そこに対してさまざまな研究者が検証をした結果、相対性理論は実用化され、いまではだいぶ白い領域になっていると言えます。

そういえば、アインシュタインは量子論があまり好きではなかったという話を本で読みました。

平松:量子論というのは確率で語られるところがあるのですが、アインシュタインは「神は賽を投げない」という言葉を残したという逸話があります。量子論もまた、それ以前の考え方とは相容れないもので、限りなく黒に近いグレーの領域にありました。でも、実験を続けていくと、こうした考えも受け入れないと世の中が理解できないということになり、いまでは物理における基本的な考え方になっています。僕自身も、そういうものだと思ってとらえていますが、完全に理解しているとは到底言い難いかもしれません。

面白いですね。最近僕は写真を使ったある作品を制作したのですが、これは4人の人物の顔をある法則によって等分割し、混ぜていくという工程でつくられています。結果としては、混ぜ方を色々変えてみても、最終的にはすべて同じような顔になるんですね。人間というのは、情報や文化、知識など色々なものを交換して、混ざったり、つながったりしてきていて、これは人間の根本的な欲望だと思うんです。その結果、人間は発展してきましたが、同じような文化が世界中に広がってしまった。鎖国をしていた島国の日本には特殊な文化もありますが、世界的に見ると個性が失われつつある時代だと言えます。ただ、先ほどの「集合と拡散」の話に当てはめると、世界各地で多発的に拡散された文化が混ざり合っているいまは、融合の時代なんじゃないかと考えています。ひとつに集合しつつある時期というだけで、これから次の時代が来て、また面白くなるんじゃないかと。先ほど、各国が協働で開発したアルマ望遠鏡の話がありましたが、天文学の世界では、この辺りの話はいかがですか?

平松:世界のさまざまな場所から同じような理論が出てくるという状況はたしかにあります。一方で、変わったことをいう人も中にはいて、そういう芽を潰さないことが大切なのだと思います。例えば、相対性理論と量子論が出てくる以前には、物理学に残された問題はもはや3つしかなく、20世紀中に終わる学問だと言われていました。しかし、その「わずかなほころび」と思われていた問題を突き詰めていくことで、相対性理論と量子論が生まれ、科学が大きく広がってきました。そして新たな謎も生まれました。たとえみんなが一箇所に集まって重箱の隅を突いているように見えたとしても、あるところを突破するとさらに開けてくるというのは歴史上よくあったことですし、これからもそうだと良いなと思っています。

クリエイティブの世界では、同じようなアイデアがいくつかあった時に、それをいかにプレゼンテーションするかというところが勝負になってくることがあります。どんなつながりでどのように発信していくのかというような本質とは少し離れた要素がものを言うケースも多く、正直どうなんだろうと思うこともあります。天文学の世界にも、こういうことはあったりしますか?

平松:それは大いにあります。研究者の場合は、成果を論文で発表するわけですが、そこで研究者が明らかにしたことは、また別の研究者の論文に引用されていきます。例えば、似たような結果をほぼ同時に発表したとしても、ひとつの論文ばかりが引用され、もう一方が忘れ去られてしまうということがあるんですね。これは、研究の中身とは別の話で、「私はこういうことを明らかにした」ということを同業者に宣伝してまわったり、研究会で大々的に伝えるかどうかなんです。アメリカやヨーロッパの研究の数が断然多い中、日本の研究グループが先に見つけた結果がしっかり宣伝できなかったことで、後発の欧米の研究チームの成果と受け取られてしまうということは、これまでに何度もありました。

日本人は宣伝が上手じゃないですからね。ところで、そもそも平松さんが星の成り立ちに興味を持つようになった理由は何だったのですか?

平松:決定打があったわけではないのですが、自分のルーツを探るということに興味があり、考古学なども好きだったんです。それなら宇宙の始まりを研究すればいいじゃないかと思われるかもしれませんが、それはちょっと遠すぎて、自分の中でルーツとして上手くつながらなかったんです。でも、地球や太陽がどのようにできたかということであれば、ギリギリ自分のルーツとつながる気がしました。生まれたばかりの星を観察することで、星が生まれるプロセスを理解し、そこから太陽や地球の成り立ちを解明したいということが、自分のモチベーションになっています。

そうした個人的な動機から研究を始める人も多そうな気がしますが、宇宙の謎を解明することは、全人類のためでもありますよね。天文学者として、個人の動機と人類への貢献というバランスについてはどう考えていますか?

平松:研究テーマを考える上では、人類全体のことは考えません。ただ、講演会などで、なぜ自分がこれに興味を持っているのかということを話すと、「私もそれを知りたい」という人がそれなりにいるんです。それによって、たとえ個人の興味から始まったものだとしても、ある程度の普遍性を持ち、他の人と共有することができるんだということが確認できたので、それなら自分が研究しても良いかなという気になっています。でも、アインシュタインなどは、他の人に理解されなくても、これこそが本質に迫るものだと信じて、相対性理論の研究を続けたわけです。必ずしも他の人に興味を持ってもらえなければ、個人の研究が進められないということではないですが、一方で天文学の世界には税金が使われているので、一定の理解を得ることも大切です。例えば、日本はアルマ望遠鏡に年間で20億円程度を使っているのですが、これは日本人一人が年間20円を払っているという計算になります。そういう意味で天文学者は、チロルチョコ1個分の価値があると思ってもらえるような成果をアルマ望遠鏡で出さないといけないと思っています。

宇宙のことは、知れば知るほど面白いと思います。どんどん夢が膨らむし、興味も果てしなく続くことがとても羨ましいです。そして、すでに宇宙の中に存在している事実を探求し、解明していくことはやりがいがある仕事だと思います。

『クリエイティブというのは、ある意味答えがない世界で、むしろそちらの方が果てしない』と言われたことがとても印象的でした。平松さんにそう言われた時、子どもの頃、果てしない宇宙を想像して震えが止まらなかったことを思い出したのですが、いま、自分がいるクリエイションという宇宙は、舵を切り間違えるとどこまでも彷徨い続けることになりかねません。自分の仕事の怖さを改めて感じ、また少し寒気がしました(笑)。

平松さんは、おそらく自分とは性格も脳の構造もまったく違うけど、だからこそ話していて感心しっぱなしでした。今日はとても楽しかったです」