以前、目白に住んでいる時にふと坂田さんのお店に入ったら、ヨーロッパの古いトランプが並べてあったんですね。いままで見たことがないようなトランプで驚いたんですが、それが1枚5000円だったんです。当時私はアルバイトをしていたんですが、5000円というのは決して買えない金額ではない微妙な値段で(笑)。その時に初めて古道具というものが自分の生活の延長線上に見えてきたんです。

坂田:当時売っていたカードは、18世紀にフランスでつくられた木版合羽摺のものだったと思います。それよりも古いものには銅版で刷られたもっと精巧なカードもあって、そういうものを売っていた時代もあったのですが、最終的には毛利さんが見たカードのようにシンプルなモノが一番美しいと感じるようになりました。もともとこのお店は、拾ってきた木製の折りたたみ椅子を200円で売るところからスタートしているんですが、その後200万円近い立派なアンティークの椅子などを売っていた時代もありました。でも、それらはあまりに立派過ぎて、お店に置いていることがだんだん苦しくなってきたんです。そうした高価なモノよりも、もっと普通の用途のためにつくられたモノこそが「道具」というものでしょうし、そういうものを扱うようになって気が楽になったところがありました。そういう意味では、40年くらいかけて、最初に200円の椅子を売っていた地点にまわり回って戻ってきた感覚があるんです。

このお店には色んな国や時代のモノが置かれていますが、どんな基準があるのですか?

坂田:結局は自分が好きなモノを選んでいるだけなんですよ。高価なモノを売っていた時代というのは、骨董や古道具のことを凄く勉強をして、既存の評価にもとづいてモノを選んでいたところもあったと思うんですが、いまはようやく自分が好きなものに素直になれるようになりました。僕は以前から、好きとか面白いと感じるポイントが周りの人とはだいぶ違う気がしていたんですが、最近は意外にそういう感覚を共有できる人が世の中には隠れているんじゃないかと思うようになりました。

周りの人と感覚が違うと感じたのはいつ頃からですか?

坂田:子供の頃からずっとそう思っていました。例えば、高校生の頃とかも、新しい靴をわざと汚して履いたり、ワイシャツもシワクチャのまま着ていて、先生に「お前は変わっているな」と言われていたんですね。それはいまも同じで、洋服を買う時はいつも同じものを2着買うし、年中同じ格好をしています。自分の身体の一部になるまでなじませていくことが好きなのかもしれません。先に話したように、日常の用途のためにつくられたモノが好きで、あまりにも完成度が高過ぎたり、完璧につくられたモノは性格的に合わないんですね。例えば、女優さんのような八頭身の美人で、なおかつ頭脳明晰な人がいたとして、1ヶ月に1回くらいはそんな女性の手を握れたらいいなとは思いますが、一緒に住むのはつらいなぁと思ってしまう。そうやって人はみんな友達や恋人を選ぶ時は、自分に合っているかどうかで判断しますよね。だから、モノもそれと同じ感覚で選びたいと思うんです。

私の作品は機械を使うものがほとんどなので、どうしてもモーターなどが摩耗して、いつか壊れてしまうんですね。だから、これまで作品を売るということはしてこなかったんですが、去年初めて作品が売れたんです。先日のアートフェア東京でも、アトリエにあるビールの空き缶などを加工してつくった作品が売れたのですが、こういうものに価格がついて、売れるというのはどういうことなんだろうと。最近は、作品の価値ということについてよく考えるんです。

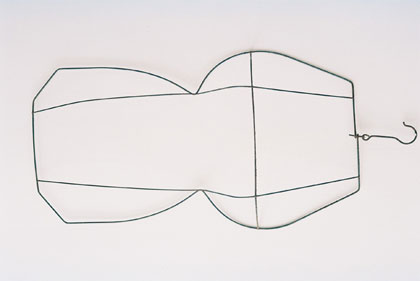

坂田:以前に、うちにいらしたお客さんが、じっと商品を見つめて、「これを買ったらどうなるんでしょうか?」と質問されたんですね。その時は、これはガラス戸のこちら側にあるから値段がついていますが、これを買って外に持ち出した瞬間から、一般的には粗大ゴミになると思います、とお答えしました。お店の中では、そのモノが一番輝く場所に設置していますが、仮に外のゴミ捨て場に置いた瞬間に、それはゴミになるんですよね。

坂田さんはモノに価格をつける時にはどんなことを意識していますか?

坂田:私が尊敬していた道具屋さんが、以前この店に来てくれて、モノを買ってくれることになったんですね。それはフランスで25,000円で買ったモノだったから、35,000円で売りました。その時に、「これはとても美しいと思うから、自分はこれを自分の店で10万円で売る」とその人はおっしゃったんですね。「25,000円で買ったモノを35,000円で売るなんて、君はタバコ屋じゃないんだよ」と。「僕らが売っているものは自分の価値観なんだから、それがお客さんとピッタリ合うのであれば、いくらで売っても文句は言われない」と言うんですね。極端な話、1万円で買ったモノでも、本当に良いモノだと思うのであれば100万円で売っても良いということです。それは非常に勇気と覚悟がいることですが、その勇気は持たないといけないと思っています。ただ、その人は帰り際に「俺が言ったようにやっているといつか潰れるぞ」という言葉を残していきましたが(笑)。

現代美術の場合は、そこにコンテクストなどの裏付けが必要になることが多いですが、このお店にはキャプションや説明書きなどはほとんどないですよね。

坂田:うちでは、そういうモノに付いている肩書きや自分の色眼鏡を外してモノを見たらどうなるのかということを提案しているんです。そのモノを理解するということと、そのモノに惚れて買うということは違うことなんですよね。例えば、作家の名前や歴史的価値、技術的な完成度などがモノを評価する基準だと我々は教えられてきたわけですが、それが関係するのは価格であって、モノの美しさとはあまり関係がないんですね。高価で貴重なモノを、お金を持っている人たちが買うということはもちろんあって良いのですが、そうじゃない分野があっても良いんじゃないかと。誰かが決めた評価をなぞるのではなく、自分自身の評価に責任を持ち、もっと柔軟な感覚で幅を広げていくことができればと思っています。

私が活動している現代美術の世界とは違い、坂田さんが扱っている古道具というのは、匿名性が高いものが多いですよね。

坂田:そうですね。特に日本人には、そういうモノへの共通した視点というものが、千利休の時代から脈々と受け継がれていると思うんですね。民藝運動を起こした柳宗悦にも、深澤直人さんや原研哉さんらの現代のデザイナーにも言えることですが、誰がデザインしたかわからない日常的な道具を取り上げ、その中にギリギリの必然性によって生み出された美しさ、つまり「用の美」を見出すという視点です。彼らは、ダイヤモンドを散りばめたような豪華なモノではなく、その辺にあるような日常的なモノを持ってくるわけですが、そのモノだけに目を向けるのではなく、千利休であれば詫びた茶室という空間の中で最も美しく見えるモノを選び、組み合わせていくんです。そうした見立てと取り合わせということに関して、日本人は特別な感覚を持っているのだと思います。

坂田さんの著作で、平瓦をおにぎりを置くための食器として使っているという話に驚きました。かつて瓦だったモノを食器として使いこなす感覚に衝撃を受けました。

坂田:例えば、千利休が選んでいた道具と、柳宗悦が選んでいた道具というのは、それだけを見ると全く違うように見えるかもしれませんが、実はどちらも日常的なモノなんですね。要は、それを茶室のような詫びた空間で使うのか、民家のような強い建築空間で使うのかということが違うだけで、想定する建築空間に合わせて、日用工芸品を取り入れていくということが、一貫した日本のモノ選びだと思うんです。いま僕らは詫びた茶室で生活をしているわけではないし、昔ながらの民家を建てることも難しい。だとしたら、いま千利休や柳宗悦が選んできたものをそのままの形で持ってくるのでは、いまの僕たちの生活にうまく調和しないかもしれないし、むしろマンションやアパートという空間には、無印良品で買える1000円くらいの食器の方が合うかもしれない。そういう面では、かつて千利休が使っていて、いまは大変高価な茶碗と、無印良品のあるものは、美しさという面で変わらないかもしれないと思うんです。

そうしたモノの見方というのは、日本独特のものなんですか?

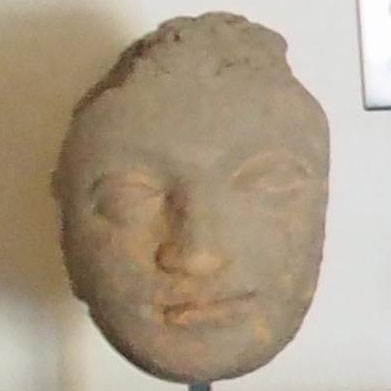

坂田:そう思います。例えば、日本人が明治以降に教えられてきた美術の見方というのは、この150年くらいでヨーロッパから伝えられたものですよね。ギリシア・ローマ時代からルネサンスを経て構築された見方が世界中に広がり、スタンダードになっていったわけです。でも、その後写実的な絵画や、筋肉隆々の骨格ある彫刻というものに対して疑問を持つ人たちがヨーロッパなどでも出てきて、それが現代美術などにつながっていくわけですよね。また、ファッションの世界を見ても、三宅一生さん、山本耀司さん、川久保玲さんらが、既存の価値観を根底からひっくり返してしまったように、日本というのは、ヨーロッパが確立した美術の価値観に全面的には侵食されなかった特殊な国だと思うんです。いまは、そんな日本の基準というのは何なのかということを世界中が知りたがっている時代になっていると感じています。

坂田さんが買い付けをする際には、それをまた買う人のことは考えていますか?

坂田:以前は、これはこの人が買ってくれるかなと考えながら買い付けしていた時期もあったのですが、そういうモノはお客さんに心から良いと思って薦められないんですよ。また、最初に見た時に素直に良いと思えなかったのにも関わらず、自分の知識をフル回転させてその市場価値を考えた上で買う時というのは、不思議と偽物をつかんでいる場合が多いです。偽物をつかまされてしまった時は落ち込みますよね。お金のこと以上に、何十年という自分の経験が否定されるわけですから。でも、反対に偽物をまったくつかんでいないコレクションというのも見ていてもあまり面白くないんです。面白いことをやっている人は、ある程度色んなことに対して色気を持っているからこそ、ダマされるんですよね。以前にうちによく来ていた大好きな先輩は、遊ばないとモノは見えないよといつも話していました。真面目に勉強だけをしていればいいのかというと、そんなものではないんだよと。

色んなモノを見たり、触れたりすることが大切なんですね。

坂田:まだ20代後半の時に、非常に影響を受けたお客様さんがいて、一度その人の家に行ったこともあるのですが、あまりに素晴らしすぎて、ガタガタ震えながら車を運転して帰ってきた記憶があります。道具屋として自分が最終的に目指したいと思う世界がそこにあったんですが、その奥様に何年こういうことを続けているのですかと聞いたら、今年で3年目と答えるんですね。そこで僕は、ずいぶんと勉強したんじゃないですか? とつまらないことを聞いたら、こういうものは勉強するものではないんじゃないのと。日々の自分の生活を楽しんだり、映画を見たり、音楽を聞いたりしないと見えてこない世界で、本を買って勉強したからといって簡単にわかる世界ではないと。実は、2012年に松濤美術館でやった展覧会で講演をした時に久々にお会いして、そこでもお礼を言わせて頂いたんですが、そのご夫婦にはとても感謝をしています。道具にしか興味がなかった当時の僕と比べて、非常に幅広い興味を持たれている方でしたね。

最近の若い人たちについてはどうですか?

坂田:いまは30代前後の人たちがとても面白いと感じています。彼らは、子供の頃に靴下を買う時から自分が好きなものを自分で選んできた世代ですよね。当然、もっと大きくなってからも、自転車や洋服などすべて自分たちの責任で選んできたと思うんです。一方で、僕らの世代というのは、奥さんが買ってきた背広やネクタイを身につけて会社に通うような人がほとんどで、自分の判断または責任でモノを選ぶということを日常的にしていなかった。そういう人たちが定年退職をして、初めてアートや骨董に興味を持つということとは全然違う感覚を持った新しい世代なんですよね。若い世代の展覧会などを見に行っても、彼らは安くて美しくて面白いモノをどんどん出しているし、非常に手強い相手だなと感じています(笑)。そういう意味では、ここ10年くらいでこの世界にも凄く広がりが出てきていますし、さらにアート、ファッション、デザインの分野などと、古美術や生活工芸と言われているものが渾然となり、同じテーブルの上に乗って、何が一番美しく魅力的かと競っている時代となりました。これからの10年はそれがさらに加速していくのだろうなと思っています。

坂田さんが選んでいる道具は、佇まいひとつとっても、かつてあったものとはまた違う魅力が表現されているように感じます。現代的な感覚で見ると、遊び心のあるハッカーたちが既存のシステムをハッキングしてしまう行為に近いんじゃないかと感じたりもするのですが、坂田さんにとってご自身のお仕事は自己表現と言えるんでしょうか?

坂田:自己表現というものをどう考えるかというのは、とても難しい問題ですよね。僕は、民藝運動から大きな影響を受けた人間なんですが、日本には千利休、柳宗悦というふたりの大天才がいて、彼らに影響を受けている人がこの世界にはとても多いんですね。でも、民藝から影響を受け、自分こそが真の民藝だと言う人がいたとしたら、それは民藝から一番遠い考え方なんじゃないかという気がするんですね。それは、柳宗悦が提唱していた自分の直感でモノを見るということや、「用の美」という概念から離れてしまう。民藝的な美を意識して表現していけばいくほど、それは土産品に近いものになってしまうのではないかと心配しています。

では、やはりモノがモノとしてあるという状態こそが理想なんですか?

坂田:うちは千葉にある「as it is」という小さな美術館も運営しているんですが、この名前は、柳宗悦が世界工芸者会議というところで自分の美学を発表する時に書いた原稿に由来しています。原稿自体は日本語で書かれているのですが、その内容を英語一言で表現した「as it is」という言葉が、その原稿用紙に書きつけられていたそうです。僕はそれをたまたま雑誌で読んだんですが、柳宗悦の思想の中心にあったその言葉を使わせてもらうことにしたんです。日本語では「只」、禅の言葉だそうです。美しい/醜い、強い/弱いといった二元論の世界にこだわっている間は、本当の美しさは見つけられないと柳宗悦は言っていて、そういうものに拘らない世界でつくられたものこそが美しいと考えていたんです。

坂田さんのお店や美術館のベースには、そうした考え方があるんですね。

坂田:とはいえ、as it isでは展示替えもよくしていますし、それを見ていた妻に、只そのままが良いと言っているのに、やっていることは自己表現じゃないかと言われてしまって(笑)。実際に、展示にしてもこの店にしても、これはここに置いた方が絶対に美しくなるといったことに非常にこだわっているんです。結局、やればやるほど「只」にはならない。「只」という仏教的な境地に到達するということは、生前の柳宗悦の願望でもあったんじゃないかと。そう考えると、逆にどんどん自己表現をしていくことしか道はないんじゃないかと思えてくるんです。例えば、華道家が最終的には投げ入れの一輪の花が最も美しいと感じるようになったり、踊り手が手の動きひとつですべてを表現できるようになるということがありますよね。そこまで抜け切れるのは、そこに至るまでの自己表現の積み重ねというものがあるからだと思うんです。

坂田さんのお仕事場の隣に、巻段ボールで目隠しをした、奥様の素敵なアトリエ兼事務所のような場所がありました(その段ボールの使い方がまた、とてもカッコ良かった!!)。そこにお孫さんが書いたお手紙が飾ってありました。かけてある洋服や置いてある道具との関係性、白壁との構図によって、手紙の文字はサイ・トゥオンブリーと対抗できるくらいのオーラを発していたのでした。

仕事場のガラス戸を一歩出たら粗大ゴミになるモノたちは、坂田さんの美に対する『目』と『遊び心』によって、たしかな宝モノになっていたんだなぁ。