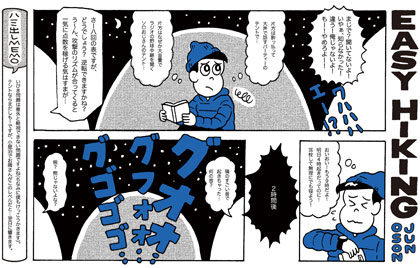

インタビュアーを務めてくれるJUN OSONさんは、挿画や漫画、アニメ、Tシャツデザインなど幅広い分野で活躍中の人気イラストレーター。2015年に東京から鎌倉にアトリエを移したOSONさんがインタビューするのは、気鋭クリエイターたちを起用し、DVD、書籍、Tシャツなどをパッケージした「GAS BOOK」の起ち上げに関わるなど、東京のクリエイティブシーンで活動をした後、鎌倉に移住し、アウトドアブランド「山と道」を立ち上げた夏目彰さん。シンプルな道具で自然と親しむ「ウルトラライトハイキング(U.L.)」の思想から、世界最軽量クラスのハイキングギアを開発している夏目さんに、登山友だちでもあるOSONさんが迫ります。

夏目さんと出会ったのは、僕が上京して間もない頃だったと思うので、すでに7,8年くらい前ですが、当時はGAS AS INTERFACE(以下GAS)にいましたよね。しっかり話をするようになったのは、色々なアーティストがクレジットカードのヴィジュアルをつくるという企画で、僕にも声をかけてくれた時だったと思います。その後、何かのきっかけで夏目さんが山登りをされるということを聞いたんですが、ちょうどその頃僕も山に登り始めたばかりだった記憶があります。それからまたしばらくして、山道具の情報を色々見ている中で、「山と道」というブランドができたことを知り、そこに夏目さんの名前も出ていたんです。それでこちらからメールを送ったんですよね。

夏目:そうでしたね。僕もオソンさんが書かれていた山のブログは見ていたんですよ。その頃から一緒に山登りをしたりするようになったんですよね。

はい。夏目さんはそれまでデザイン、アート関連の仕事をずっとされていて、なぜ急にアウトドアブランドを始めようと思ったんですか?

夏目:当時の仕事に少し行き詰まっていたところがあったんですよね。もともとGASは中心スタッフが僕しかいないような少人数の制作スタッフでスタートしたのですが、15年の間に色々と形態を変えながら、スタッフも増えていったんですね。それとともにプロデューサー的な立場に回ることが多くなり、もう一度ものづくりの現場に復帰したいという思いが強まっていきました。ちょうどその前後に鎌倉に引っ越したんですが、次に何か新しいことをするなら、妻と一緒にできたらいいなと。その頃から山に登るようになり、山道具にもはまっていったんですが、好きになればなるほど、自分たちが欲しい道具がないということがわかってきたんです。

それまでとは全く違うことをするということに、不安はなかったのですか?

夏目:もちろん、不安が全くなかったと言えば嘘になります(笑)。当時僕は37歳くらいだったんですが、貯金を全部はたいてスタートしていましたしね。ただ、GASをこれからもずっと続けていくということの方が不安だったんだと思います。自分の興味が完全に山に移っていたし、そのような状態で、若くて才能ある人たちがどんどん出てくるクリエイティブ業界で仕事を続けられるとは思わなかったし、自分が興味のある新しい分野にトライした方が、突破口が開けるんじゃないかという思いがありました。オソンさんも山に登るのでわかるかと思いますが、山には自然というアートがあり、山道具というデザインの魅力もあるんですよね。妻と一緒に山を歩きながら、山道具をつくるということができたら、好きだったデザインやアートとも接点を持ちながら、自分の時間やものづくりにしっかり向き合うという、第二の人生が構築できるかなと思ったんです。

「山と道」のプロダクトのデザイン性の高さは、それまでのお仕事の経験によるものなんでしょうね。

夏目:そう言って頂けるのはうれしいんですが、外見上のデザインというのは、ほとんど意識していないんですよ。もちろん、最後の段階で色を決めたりするところには見た目という要素も入ってきますが、それよりも道具としての機能美を追求していくことで、結果としてプロダクトが光り輝けばいいと考えています。この仕事を始めてから、世の中にある道具の中には、機能性や使いやすさがおざなりにされているものが少なくないと感じるようになりました。おそらくそれは、ひとつのプロダクトをつくるためにさまざまな立場の人たちが関わりすぎていて、うまく連携が取れていないからなんじゃないかと思うんです。その点うちは夫婦ふたりで一貫したものづくりができているので、小さいながらも、自分たちが納得できるクオリティまで持っていけるという強みがあるのかなと。

先ほど、GAS時代は色々な人たちが関わるようになったことで、現場との距離が生まれてしまったいう話がありましたが、「山と道」については、自分の手足のような感覚でブランドを動かしていけるところがありそうですね。

夏目:そうですね。やはり人数が少ない方が突き詰められるというのはありますよね。そういう意味では、「GAS BOOK」をつくっていた初期の頃のような熱い気持ちに、もう一度立ち返れているところがありますね。ロゴやWebサイトのデザインなどにしても、GASの時は色々なクリエイターにお願いをしていましたが、「山と道」に関しては極力自分たちでするようにしています。また、少人数でできている理由として、もともと妻が衣装製作の仕事をしていたことも大きかったと思います。衣装製作の時にさまざまな素材を扱っていたので、色々なものに柔軟に対応できるスキルがあったんです。「山と道」を起ち上げる前に、妻と一緒にアメリカの長いトレイルを2週間くらいかけて歩いたんですね。その時に、アメリカのガレージメーカーが出していた手づくりのバックパックキットを妻がつくって持って行きました。それが十分に使えたという経験から、自分たちもつくれるんじゃないかと考えるようになったんです。

「山と道」を始めた頃は、日本にはまだガレージメーカーはほとんどなかったんじゃないですか?

夏目:いくつかはあったんですが、僕たちが始めた時点では、バックパックをつくるガレージメーカーはありませんでした。アメリカのトレイルを歩いた時に、日本のトレイルとは明確に違うということを感じたんですが、そのガレージメーカーのバックパックは、アメリカのトレイルを前提に生まれているということがわかったんですね。それなら、日本のトレイルに合わせて、自分たちができることがあるはずだという確信が持てたので突き進むことができました。そこからは、時間だけはたっぷりあったので、トライアンドエラーを繰り返しながら、ここまで続けてきているという感じですね。文化や社会的な背景のもとで道具をつくっているので、いまはデザインの本質的な部分に触れられているなという実感があります。

プロダクトをつくる上で、何か基準にしていることはありますか?

夏目:ずっとハイキングを続けていると、これは必要だ、つくらないといけないというものが出てくるんです。例えば、夏場に履くパンツは携帯を入れるのが不便だと感じたら、もっと使いやすいパンツをつくらないといけないと思うんです。また、ハイキングをする時に気持ちが良い道具をつくりたいという思いもあります。例えば、バックパックにしても、ただ快適に背負えればいいということではなく、それを背負ってどこまでも歩きたくなるような気持ちの良い道具を目指しています。

欲しいと思う道具を自分たちでつくっていける楽しさや喜びもありそうですね。

夏目:そうですね。道具をつくる際には、自分たちにとって定番の道具にすることをひとつの目標にしています。そのために、さんざんテストを重ねているのですが、自分たちにとってスタンダードと呼べるくらいになるまでは売りたくないという思いがあります。結局それは、僕と妻の二人のフィルターでしかないので、僕とは全く違う体型、体力の人たちにとって使いやすいかどうかは、正直わかりません。また、他の人にテストをしてもらっても、それは自分の体験にはならないんですよね。だから、少なくとも僕らふたりが納得したものを出すということを大切にしています。

夏目さんたちは、普通ではあまり使わないような素材を使って、寝袋をつくる実験などもされていますよね。その発想自体が面白いですが、実際にそれをつくって、山に入ってテストまでしていて、それはなかなかできないことだなと思います。そうやってトライアンドエラーを続けていける人は本当に強いなと。

夏目:長い時間かけて人体実験的にテストをしてみたら、やっぱりダメだったということも結構ありますよ。でも、その時の体験はまた別のことに活きてくると思っています。いまファストパッキング(※ラン主体のスピーディーな山行)で日本海から太平洋へと日本を横断するトレイルにトライしているのですが、そうした経験をすることで、ファストパッキングの道具をつくるとしたら、こうあるべきだというアイデアも生まれてくるんです。そうやって常に仮説と検証を繰り返しています。

それはとてもシンプルなことではありますが、実際にはなかなかできないことですよね。

夏目:経験からしかわからないものというのがありますよね。よく思うことなんですが、東京で働いていた頃は、本質とは違う表層的な部分をグルグル回っていような気がするんです。東京にいると、常に働いていないといけない、成功しないといけないという強迫観念のようなものがないですか?(笑) そうした東京時間から逃げたくて、鎌倉に引っ越したところがあるんです。山に入るようになると、東京の時間というものが漠然と見えてくるところがあるじゃないですか。あの東京の時間や空気感から逃げたかったというのがあったし、本質に触れるためには、丁寧な向き合い方が必要なんだと気づいたところはありましたね。

東京にいると、いかに表層的な部分で上手く踊れるかというところがあるような気がします。僕は、東京のことも好きなので世田谷でも家を探していたんですが、奥さんが鎌倉に住みたいと言っていたんです。鎌倉なら、世田谷で中古マンションを買うのと同じくらいの金額で、なんとか家が建てられるかもしれないということがわかり、引っ越すことにしました。だから、何かカッコ良い理由があってこっちに来たわけではないんですけど(笑)、夏目さんを見ていると、場所の選び方もさすがだなと感じます。「山と道」が鎌倉にあるというだけで、すでにかっこ良いですよね(笑)。

夏目:たまたまですよ(笑)。僕の場合は、もともと鎌倉で見つけた物件に一目惚れして、妻に断りなくすぐに買うと決めてしまったという経緯があったんですが、どうせなら仕事も家から近いところがいいじゃないですか。

色々と仕事をしているとなかなかゆとりが持てないですし、イラストレーターの仕事も時代の流れとともにスピード感がどんどん増しているような気がしています。そうした世の中の動きと逆行するようなスタンスでものづくりができているのは素晴らしいですよね。

夏目:デザイナーのステファン・サグマイスターが、7年間働いたら1年は何もしないで次のインスピレーションを得るために旅に出るという話をしているんですが、それはとても大事なことだと思うんです。自分も1年の1/5くらいは山に入っていて、そこで得たインスピレーションや検証をもとに、道具を形にするということを続けているんですが、自分の心を整理したり、つくっているものと向き合う時間というのは必要だと感じます。人からは遊びにばかり行ってると言われますが(笑)。

夏目さんの場合は、山登りが仕事と直結していますが、イラストレーターとして仕事をしている僕にとっても、日常から離れて山に行くということは、単純なリセット効果以上の何かがあるように感じています。「山と道」としては、これから先にどんなビジョンを描いているんですか?

夏目:ブランド起ち上げの時に5カ年計画をつくったのですが、いまのところだいたいイメージ通りに来れているんですね。ちょうど今年が5年目なので、また次の5年のことを考えないといけないんですが、「山と道」研究所、「山と道」ラボみたいなものをつくりたいなと漠然と思っています。プロダクトの素材や構造など、さまざまな背景を徹底的にリサーチして、3Dプリンタなどの最新機材などもうまく活用したり、各分野の専門家や大学などの機関と連携したりしながら、ものづくりができる仕組みが構築できるといいなと思っています。また、全国のいくつかの地域に、リアルなスペースもつくりたいと考えていて、ちょうどいま京都にいる料理家の知人と、レストランと山の道具を融合させた複合施設ができないか話しているんです。そうした他の分野と融合した場をつくることで、道具だけではなく、「U.L.(ウルトラライト)」の思想やライフスタイルを発信していけたらいいなと。

鎌倉と京都というのもまた、イメージのつくり方がお上手だなぁと(笑)。単純に、自分のリュックをつくりたいという思いからガレージメーカーを始める人は多いかもしれませんが、夏目さんは、色々な角度から文化を見た上で、なぜこの道具が必要なのかということを考えているんだということが今日のお話からよくわかりました。

夏目:現在のアウトドアのイメージというのは、もしかしたら大手アウトドアメーカーや雑誌がつくってきたもので、日本で言えば、登山の文化などもベースになっています。その中で、僕らも僕らなりの遊び方、考え方というのを、もう少し踏み込んだ形で発信していく必要があると思っています。そこまで踏み込んだ上でものづくりをしていった方が、何のための道具なのかということが明快になるんじゃないかなと。それと、海外にもどこか拠点をつくりたいと思っているんです。うちはメイド・イン・ジャパンに強いこだわりがあるわけではなく、自分たちの目の届く範囲でつくりたいだけなので。これから先日本がどうなるかわからない中、海外にもう1ヶ所拠点があった方が、何かあった時にも柔軟に動きやすいんじゃないかなと思っています。